こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?

このようなお悩みはありませんか?

このようなお悩みを抱えている方は、当院の予防歯科までご相談ください。

このようなお悩みを抱えている方は、当院の予防歯科までご相談ください。

-

むし歯や歯周病になりたくない

-

歯科治療で痛い思いをしたくない

-

医療費をできるだけ抑えたい

-

入れ歯を使う生活は送りたくない

予防歯科

Preventive dentistry

当院の外来長は、岡山大学病院の予防歯科部門に5年間所属して、研鑽を積んでまいりました。

その知見を活かした質の高い予防診療を提供し、生涯を通じてこの地域の皆さまのお口の健康をお守りします。

その知見を活かした質の高い予防診療を提供し、生涯を通じてこの地域の皆さまのお口の健康をお守りします。

予防歯科のメリット

-

歯の寿命の延ばすことができる

-

歯や歯茎の痛みに悩まされない

-

生涯医療費を抑制できる

-

いつまでも自分の歯で

食事を楽しむことができる

主な処置方法

【予防行為の概念】

そのため、まずはお口の中を診査・診断し必要な歯科治療を受けていただくことをお勧めしております。

(※ 予防行為には、患者様自身で行う「セルフケア」、医療者側が行う「プロフェッショナルケア・予防処置」が存在します。)

必要な歯科治療をお受けいただいた後には、長期的に良好なお口の状態を維持するための予防行為を行います。お口のトラブルの多くは「むし歯」と「歯周病」です。双方とも歯科治療後の再発が多く、慢性的に進行することから生活習慣病に属しています。

生活習慣病は単に治療対応を行うだけでは再発を繰り返してしまうため、予防行為が重要です。

【予防処置】

・むし歯への対応

むし歯リスクの確認・レントゲン撮影・専門的なクリーニング(PTC)・生活習慣指導(歯ブラシ方法の確認や食事指導)を継続的に行います。

また、初期のむし歯に対しては高濃度のフッ化物を歯に塗り込んでいきます。進行性のむし歯に対しては専門的な判断を行い、初期治療や予防処置を継続していきます。

※フッ化物の使用によりむし歯の発生リスクが低減することが科学的に証明されています。使用方法は患者様個々によって違いがあるため、状態に応じたオーダーメイド対応を行います。

むし歯が多発しやすい方に対しては、ホームケアでのフッ化物利用(当院にて販売している薬剤)をおすすめする場合もございます。

また、初期のむし歯に対しては高濃度のフッ化物を歯に塗り込んでいきます。進行性のむし歯に対しては専門的な判断を行い、初期治療や予防処置を継続していきます。

※フッ化物の使用によりむし歯の発生リスクが低減することが科学的に証明されています。使用方法は患者様個々によって違いがあるため、状態に応じたオーダーメイド対応を行います。

むし歯が多発しやすい方に対しては、ホームケアでのフッ化物利用(当院にて販売している薬剤)をおすすめする場合もございます。

--------------------------------------------------------------------

・歯周病への対応

歯周病の重篤度や進行リスクの確認・レントゲン撮影・歯周病重症化予防処置や歯周病治療(歯垢/歯石取りなど)を継続的に行います。

歯周病へ予防的行為はホームケアが一番効果が高いことが分かっています。そのため、患者様ごとによって違うホームケア(歯ブラシなど)も方法を患者様自身に実施していただけるようにホームケア指導に重点を置いています。

歯周病の重篤度や進行リスクの確認・レントゲン撮影・歯周病重症化予防処置や歯周病治療(歯垢/歯石取りなど)を継続的に行います。

歯周病へ予防的行為はホームケアが一番効果が高いことが分かっています。そのため、患者様ごとによって違うホームケア(歯ブラシなど)も方法を患者様自身に実施していただけるようにホームケア指導に重点を置いています。

-------------------------------------------------------------------

自費診療を選んだ場合は、使用できる機材や薬剤の選択肢が広がり、より高い予防効果が期待できるようになります。(3DS法、PMTC、漢方療法など)

自費診療を選んだ場合は、使用できる機材や薬剤の選択肢が広がり、より高い予防効果が期待できるようになります。(3DS法、PMTC、漢方療法など)

定期健診/検診

Medical checkup

定期健診/検診で行うこと

定期健診/検診は、お口の中のメインテナンスです。

お口の中の健康度合いの確認を行ったり、異常が現れていないかを調べます。

歯茎の異常は、歯周ポケット検査、出血の有無の確認(BOP)、歯の動揺度検査、歯垢のつき具合の確認といった「歯周組織精密検査」を行うことで精査できます。

むし歯や歯周病が疑われる場合は、必要に応じてレントゲンを撮影することもあります。

お口の中の健康度合いの確認を行ったり、異常が現れていないかを調べます。

歯茎の異常は、歯周ポケット検査、出血の有無の確認(BOP)、歯の動揺度検査、歯垢のつき具合の確認といった「歯周組織精密検査」を行うことで精査できます。

むし歯や歯周病が疑われる場合は、必要に応じてレントゲンを撮影することもあります。

また、お口の中はむし歯や歯周病以外にも色々な病気が発生するため、上記以外の検査を追加する場合もございます。

通う頻度について

定期健診は、3~4ヵ月に1回の頻度で通うことが望ましいです。

むし歯になりやすい状態であったり、歯垢や歯石がたまりやすかったり、歯周病の再発を繰り返したりしている人は、1~2ヵ月に1回の頻度で定期健診を受けても良いです。

定期健診の最適な頻度はお一人おひとりで変わることから、主治医と相談しながら決めていくと良いでしょう。

むし歯になりやすい状態であったり、歯垢や歯石がたまりやすかったり、歯周病の再発を繰り返したりしている人は、1~2ヵ月に1回の頻度で定期健診を受けても良いです。

定期健診の最適な頻度はお一人おひとりで変わることから、主治医と相談しながら決めていくと良いでしょう。

口腔がん検診

Oral cancer screening

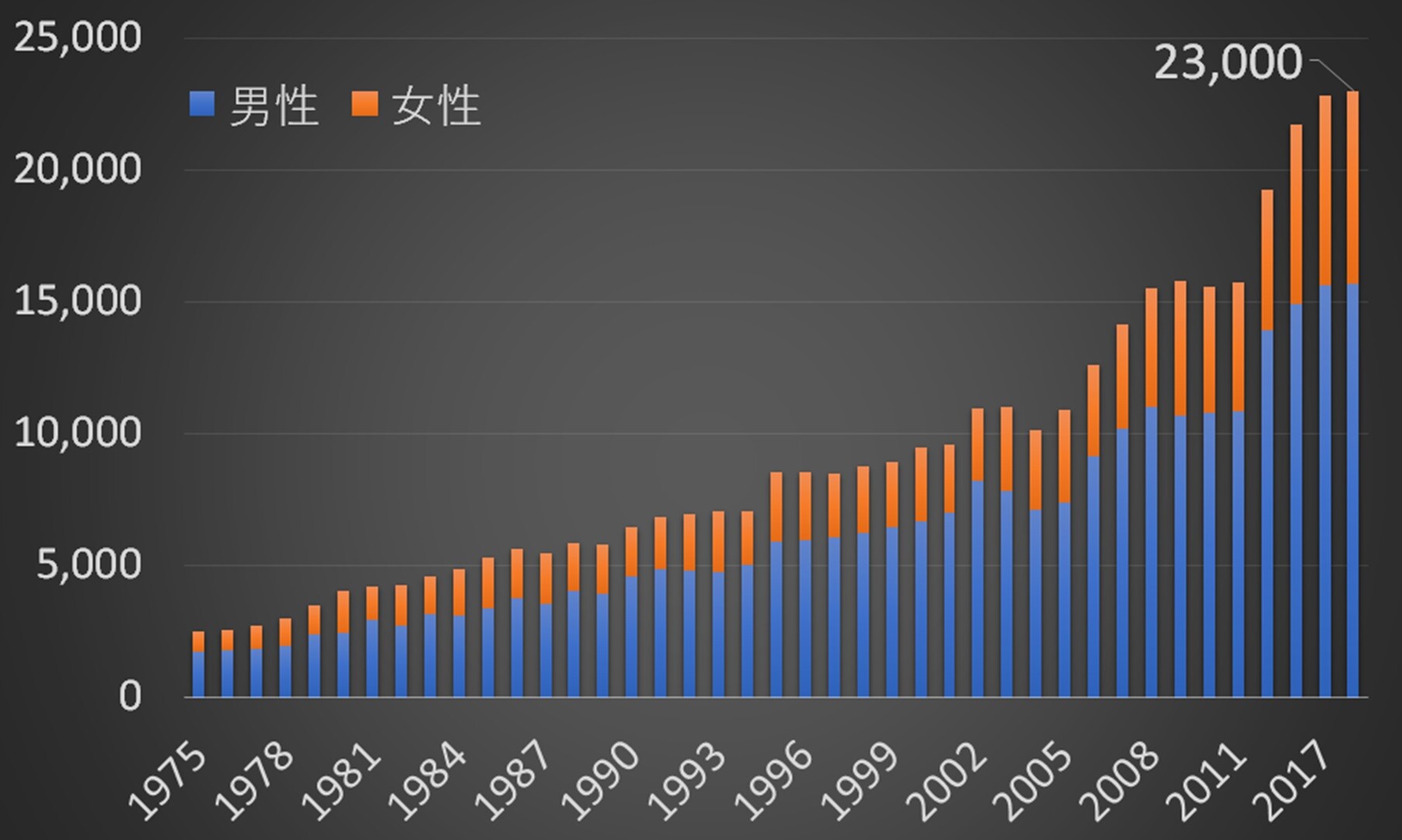

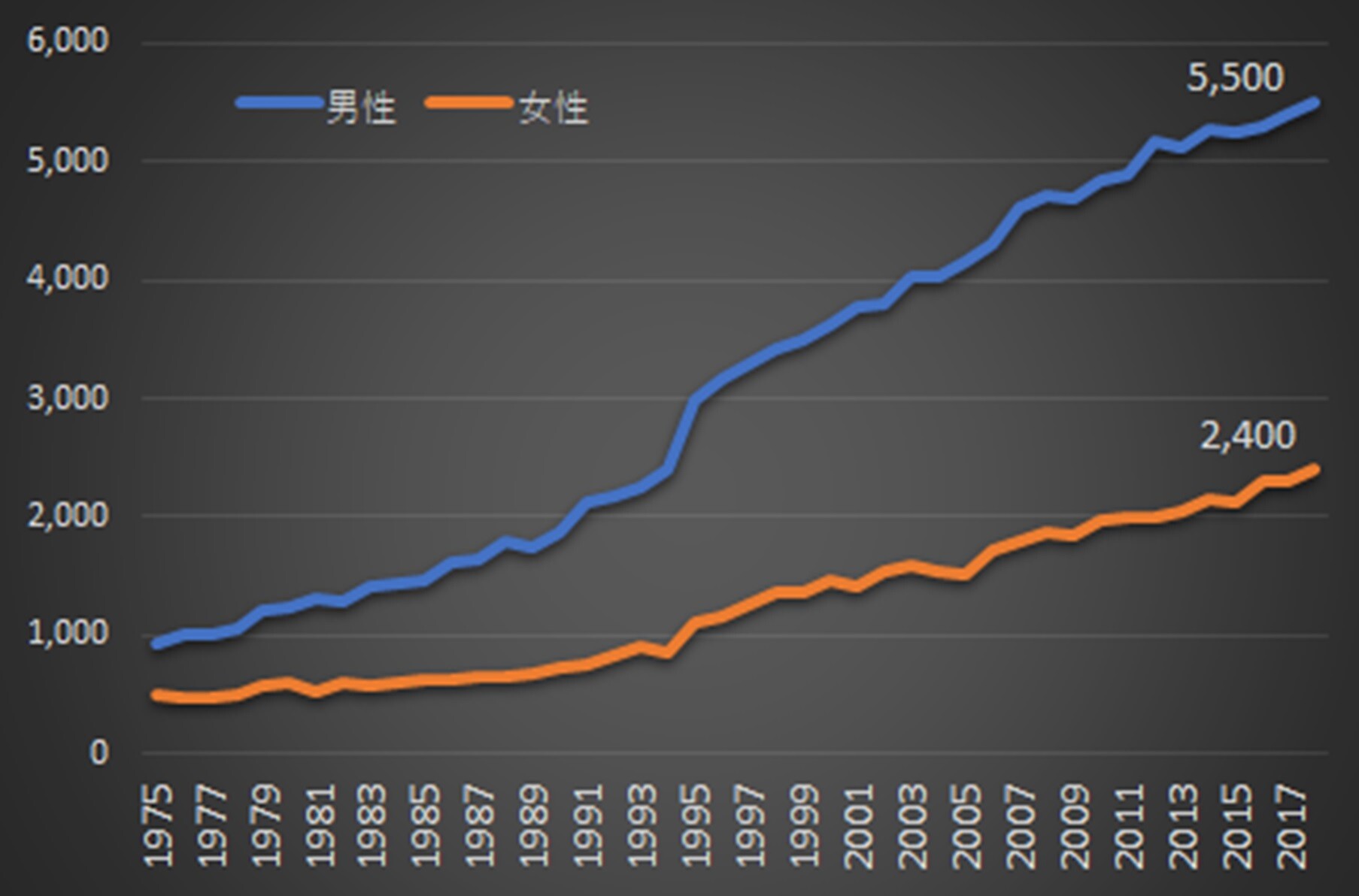

近年の傾向として口腔・咽頭がんの罹患者数は右肩上がりに増加しております。

そのような中で、当院では早期発見と対応が重要と考え「口腔がん検診」を実施しております。

【患者数推移の折れ線グラフ】

【死亡者数推移の折れ線グラフ】

口腔がんの主な原因/

リスクを上げるリスク因子

・喫煙(ハイリスク)

・飲酒(ハイリスク)

・機械的刺激(不適合な詰め物被せ物、不適合な入れ歯、むし歯など)

・化学的刺激(刺激物)

・ウイルス感染(多くはHPV)

・飲酒(ハイリスク)

・機械的刺激(不適合な詰め物被せ物、不適合な入れ歯、むし歯など)

・化学的刺激(刺激物)

・ウイルス感染(多くはHPV)

当院での実際の検査方法

1 問診

まずは問診をさせていただき、生活習慣やお口の中の自覚症状などを聴取させていただきます。

2 口腔内の状態確認

視診や触診などを行い口の中の異変がある場所を確認いたします。

場合によってはレントゲン撮影行うことがあります。

3 口腔粘膜蛍光観察(口腔粘膜に発生している病変の場合)

粘膜に発生するものとしては、口内炎や口内炎類似病変、白板症、扁平苔癬などが存在します。

これらは視診だけでの鑑別が非常に困難であるため、補助的診察方法として「口腔粘膜蛍光観察装置(ORALOOK)」を使用します。

4 細胞診

疑いのある病変部から細胞の一部を採取し、悪性度が高いかどうかを検査する「細胞診」を行います。

細胞採取は、病変部をブラシで擦るだけなのでほとんど痛みはありません。

5 検査報告

後日細胞診の検査結果をご報告させていただきます。

緊急性が高い場合などは高次医療機関に紹介させていただくことがあります。

※ベセスダシステムに応じた判定をお伝えします。(NILM、LSIL、HSIL、SCC)

※木曜日の午後は口腔外科専門医が勤務しているため、専門医による診察も可能です。

【口腔がん検診の頻度】

口腔がんの多くはいきなりがんが発生するわけではなく、口腔潜在的悪性疾患(がんになる手前の状態)を経て口腔がんへと悪化していきます。

そのため、大きな自覚症状がなかったとしても少なくても1年に一回程度は検診を行うことが望ましいです。

特に治りの悪い口内炎などは一度相談されることをおすすめいたします。

まずは問診をさせていただき、生活習慣やお口の中の自覚症状などを聴取させていただきます。

2 口腔内の状態確認

視診や触診などを行い口の中の異変がある場所を確認いたします。

場合によってはレントゲン撮影行うことがあります。

3 口腔粘膜蛍光観察(口腔粘膜に発生している病変の場合)

粘膜に発生するものとしては、口内炎や口内炎類似病変、白板症、扁平苔癬などが存在します。

これらは視診だけでの鑑別が非常に困難であるため、補助的診察方法として「口腔粘膜蛍光観察装置(ORALOOK)」を使用します。

4 細胞診

疑いのある病変部から細胞の一部を採取し、悪性度が高いかどうかを検査する「細胞診」を行います。

細胞採取は、病変部をブラシで擦るだけなのでほとんど痛みはありません。

5 検査報告

後日細胞診の検査結果をご報告させていただきます。

緊急性が高い場合などは高次医療機関に紹介させていただくことがあります。

※ベセスダシステムに応じた判定をお伝えします。(NILM、LSIL、HSIL、SCC)

※木曜日の午後は口腔外科専門医が勤務しているため、専門医による診察も可能です。

【口腔がん検診の頻度】

口腔がんの多くはいきなりがんが発生するわけではなく、口腔潜在的悪性疾患(がんになる手前の状態)を経て口腔がんへと悪化していきます。

そのため、大きな自覚症状がなかったとしても少なくても1年に一回程度は検診を行うことが望ましいです。

特に治りの悪い口内炎などは一度相談されることをおすすめいたします。

セルフケア指導

Self care guidance

ご自身でも可能なセルフケア

歯磨きは可能ならば、毎食後に行いましょう。

1本の歯に対して歯ブラシを20回くらい動かすのが理想と言われています。

歯磨きは定期健診のブラッシング指導で学んだ方法を実践してください。難しいようならば、患者様に実施可能な範囲での方法を熟考いたします。

歯磨きの目的は、食べかすや歯垢を可能な限り減らすこと、歯茎などの微小循環を改善することです。

1本の歯に対して歯ブラシを20回くらい動かすのが理想と言われています。

歯磨きは定期健診のブラッシング指導で学んだ方法を実践してください。難しいようならば、患者様に実施可能な範囲での方法を熟考いたします。

歯磨きの目的は、食べかすや歯垢を可能な限り減らすこと、歯茎などの微小循環を改善することです。

正しい生活習慣について

むし歯の原因となる糖質の摂取量は、適切な範囲にとどめましょう。

喫煙習慣は、むし歯や歯周病のリスクを大きく上昇させるため、可能な限り改善した方が望ましいです。

口呼吸は口内乾燥を招き、唾液による自浄作用・殺菌作用・歯の再石灰化作用を減退させてしまうことから、鼻呼吸を習慣化する必要があります。

喫煙習慣は、むし歯や歯周病のリスクを大きく上昇させるため、可能な限り改善した方が望ましいです。

口呼吸は口内乾燥を招き、唾液による自浄作用・殺菌作用・歯の再石灰化作用を減退させてしまうことから、鼻呼吸を習慣化する必要があります。